雷電為右衛門の禁じ手4つとは?その危険すぎる逸話と相撲界への影響

相撲教習所では、授業のカリキュラムの中で「相撲史」があります。雷電についても授業があったと思うのですが、居眠りばかりで全く内容を覚えていません(-_-;)

元力士のしんざぶろうです。こんにちは!

江戸時代の相撲界に一大旋風を巻き起こした雷電為右衛門(らいでん ためえもん)をご存じでしょうか?彼はその圧倒的な力と技で多くの勝利を収め、その強さは現代にも語り継がれています。

しかし、彼の使う技の中には、あまりに強力で危険だとされ、「封じ手」(禁じ手)に指定されたものもありました。

今回は、そんな禁じ手に迫りながら、雷電の強さが相撲界にどのような影響を与えたのか、その背景についてもご紹介していきます。

ぜひ最後までお付き合いくださいね。

元力士 まさる

- 雷電為右衛門の技が「禁じ手」とされた背景とその影響

- 禁じ手とされた技の概要と相撲界でのエピソード

- 力比べから安全・公正な競技へ進化する相撲の歴史

- 現在の大相撲で定められている8つの禁じ手

- 語り継がれる雷電の酒豪ぶり

雷電為右衛門が禁じられた技

雷電為右衛門は、江戸時代後期に活躍した伝説的な力士で、生涯にわずか10敗という驚異的な成績を残し、勝率は96.2という圧倒的なものでした。

そして、その強さが際立っていたため、雷電に対しては一部の技が「禁じ手」として制限されるようになったと言われています。

以下に、彼が禁じ手とされた技4つを紹介します。

- 突っ張り(=てっぽう)

⇒平手で相手の胸や肩を連続して突き飛ばす動作を繰り返し行います。 - 張り手

⇒相手の顔の側面に平手で打撃を加えます。 - 閂(かんぬき)

⇒相手が両差しで攻めてきた際、自分の両腕で相手の腕を外側から抱え込み、動きを封じる技です。

*言葉だけでは伝わりにくいと思うので、以下の相撲協会のリンクを確認してみてください。

⇒相撲協会HP:閂(極め出し) - 鯖折り(さばおり)

⇒相手のまわしを引きつけ、上からのしかかるようにして相手の腰をつぶし、膝をつかせる技です。

*鯖折りも、以下の相撲協会のリンクで確認できます。

⇒相撲協会HP:鯖折り

これらの技が禁じられた理由は、雷電の強さがあまりにも際立っていたためとされています。彼の力や技の威力があまりに凄まじく、当時の相撲界では他の力士に重大なケガを負わせたり、場合によっては命に関わる危険性すらあると考えられたのです。

禁じ手とされたエピソード

雷電為右衛門の強さは、単なる勝敗を超えて、相手力士に深刻な影響を与えるほどのものでした。彼の技が禁じ手に指定された背景には、当時の相撲界が持つ安全性や競技性への意識が高まり、雷電の力が一線を越えたと判断されたと考えられます。

そこで、彼が使っていた技がどのようにして禁じ手とされたのか、具体的なエピソード探っていきましょう。

突っ張り(てっぽう)・張り手

講談『寛政力士伝』(かんせいりきしでん)には、雷電の張り手が禁じ手となった逸話が語られています。

八角は左を深く差し、頭を低くして身体を前に寄せる。さすがの雷電も後ろへズズズと下がる。土俵際まで追い詰められて、腰を割る。雷電はビクとも動かない。

雷電は八角の左手をぐっと握るがこれがすごい力だ。八角が左手に気を取られている間に、雷電は左の横面に張り手を決める。たまらず八角がぐらつくと今度は右の横面を張り手する。八角はフラフラになり、ドスンと倒れる。雷電に軍配が上がる。観客は大歓声を上げる。

倒れた八角は立ち上がれない。小野川部屋の若い衆が大勢駆け付け、抱えられて退場する。医者の手当の甲斐があって夜には八角は息を吹き返した。

引用:寛政力士伝より

八角という力士が雷電の張り手を受け、意識を失ったとされ、その日の夜に息を吹き返したとの記述が残っており、この表現からは、一歩間違えば取り返しのつかない事態にもなり得たことがうかがえます。

これにより、張り手に加え「突っ張り」も禁じ手とされたと伝えられますが、雷電が得意とする突っ張りが禁止されたとは考えにくいとする証言も残されており、実際のところははっきりしていません。

ちなみに、張り手に関する相撲界での見解や議論をまとめた記事があります。興味のある方は、ぜひこちらもご覧ください。

閂(かんぬき)

雷電は、その圧倒的な体格と怪力で名を馳せ、特に「閂(かんぬき)」と呼ばれる技を駆使して多くの勝利を手にしました。この技は、相手を押し出す場面で使われていましたが、雷電はこの技で八角の腕をへし折ったと伝えられています。

しかし、この話については歴史的な記録が確認できず、真相は不明です。それにしても、八角は張り手のエピソードでも登場していますし、雷電は八角に何かしら遺恨でもあったのでしょうか?

元力士 まさる

…殺意を感じるね。

鯖折り

このエピソードに関しても、歴史的な文献などでは確認できませんでしたが、ネット上には「相手力士の肋骨を折った」といった記事が散見されます。

鯖折りは、先述の技の説明からもわかる通り、非常に危険な技です。現在の相撲協会では禁じ手とはされていませんが、僕が在籍していた部屋では、その危険性から稽古中の使用が禁止されていました。

ただでさえ危険なこの技を、雷電のような身長197cmの巨体力士が使うとなれば、その威力は想像するだけでも恐ろしいものがあります。禁じ手に指定されたとしても納得がいく話ですね。

相撲の禁じ手の歴史

このように、雷電為右衛門の技が禁じ手とされた背景には、彼の圧倒的な強さがありました。彼の力と技は非常に強力で、ときには相手に大きなダメージを与えるほどだったと伝えられています。

特に突っ張りや投げ技の一部は、相手の体に過度な負担をかける危険があり、あまりにも強烈だったため、雷電のみに禁じ手が適用されるに至りました。しかし、先述しました「寛政力士伝」によると、他の力士の頭突きも禁じ手としたり、目を突くなどの反則行為が横行している描写があります。

さくら

相手の目を突くなんて本当に危ないわ。でも、こうした事例があったからこそ、今の禁じ手が生まれたのかもしれないわね。

こうした背景から、雷電が活躍していた頃はまだ相撲が単なる力比べの側面が強く、次第に安全かつ公正な競技へと進化する過程にあったと思われます。

一方で、この時代以前から、禁じ手やルールを「初っ切り」という前座の形で観客にわかりやすく示され、相撲の競技性と安全性を伝える取り組みも行われていました。

このように、時代とともに禁じ手の整備が進み、力士たちは安心して取り組みに挑むことができ、相撲は観客にとってもより楽しめる競技へと成長を遂げてきたのです。

雷電為右衛門が相撲界に与えた影響は今なお語り継がれ、彼の存在が相撲のルールや競技性の確立に重要な役割を果たしたことが推測できます。

- 雷電為右衛門の技(突っ張りや投げ技)は、その強烈さから特別に禁じ手として扱われました。

- 雷電の時代にはまだ相撲が力比べの要素が強く、ルールが厳格化されていなかったと考えられます。

- 「初っ切り」などを通じて、観客に禁じ手やルールを伝える取り組みが行われ、相撲の競技性と安全性が徐々に整えられていきました。

現在の禁じ手

それでは、現在の大相撲の禁じ手はどうなっているのでしょう。

現在、大相撲には8つの禁じ手が定められており、これらは力士の安全と公正な競技運営を保つために設けられています。禁じ手に該当する反則行為があれば、その力士は負けとなるため、これらを避けることは力士にとって基本的なルールのひとつです。

では、8つの禁じ手を簡潔にご紹介します。

- 握り拳で殴る

⇒張り手や突っ張りは認められていますが、拳を握って殴る行為は禁止です。 - 頭髪を故意につかむ

⇒髷(まげ)をつかむことで首や脊椎に負担がかかり、怪我を引き起こす可能性があるため禁じられています。 - 目または水下(みぞおち)などの急所を突く

⇒目やみぞおちなどの急所を狙う攻撃は、相手の健康に重大な影響を与える可能性があるため禁止されています。 - 両耳を同時に両方の手のひらで張る

⇒両耳を同時に張ることで耳に急な圧力がかかり、鼓膜が破れる危険性があるため、禁じ手とされています。 - 前縦褌(まえたてみつ)をつかみ、また横から指を入れて引く

⇒股間の部分を指でつかむ行為は禁じられています。前褌(まえみつ)を取ることは許されていますが、前縦褌は例外です。 - のどをつかむ

⇒のどを押さえたり締めたりする行為は反則です。ただし、のど輪を使った押しは禁じ手にはあたりません。 - 胸や腹を蹴る

⇒相手の胸や腹を蹴ることは禁止されていますが、足払いなどの動作は反則ではありません。 - 指を持って折り返す

⇒相手の指をつかんで逆方向に曲げる行為も禁じ手です。骨折や脱臼の危険があるためです。

これらの禁じ手の存在により、力士は安全に競技に挑むことができ、観客も安心して観戦できるようになっています。

また、禁じ手についてさらに詳しく知りたい方は、以下のリンクもご参照ください。禁じ手についての解説や、実際にあったエピソードなども紹介しています。

酒豪としての逸話

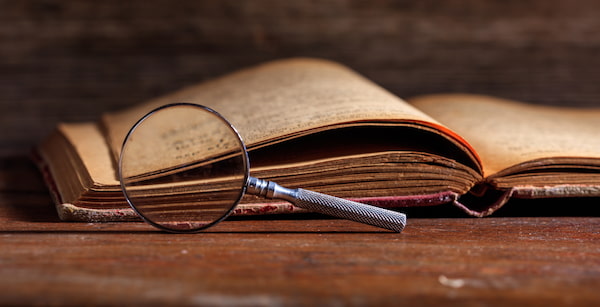

雷電為右衛門は、その力と技で相撲界を席巻した力士として名を馳せましたが、実は酒豪としても有名でした。1802年の長崎巡業での出来事は、彼の酒豪ぶりを象徴する逸話として語り継がれています。

当時、雷電は中国の学者・陳景山と飲み比べを行い、陳が1斗(18リットル)でギブアップしたところ、雷電はさらに1斗を追加し、合計2斗(36リットル)の酒を飲み干しました。その後も平然と宿に戻ったと伝えられており、この堂々たる飲みっぷりに感銘を受けた陳は、感謝の印として雷電に絵と書を贈ったとされています。

この出来事は、雷電自身が書き残した「雷電日記」ともいわれる「諸国相撲控帳」にも記録されているようです。彼の飲みっぷりは、相撲の土俵を超えて、多くの人々にインパクトを与えたようです。

ちなみに、「諸国相撲控帳」については、以下の「雷電:生誕250年記念サイト」でも紹介されています。興味がある方は、確認してみてください。

まとめ

雷電為右衛門にまつわる数々のエピソードには、講談「寛政力士伝」をはじめとする物語が多く含まれており、その一部は誇張された表現で伝えられていると考えられています。しかし、彼の存在が現実に相撲界へ大きな影響を与えたことは間違いありません。

彼の規格外の強さや酒豪としての逸話など、相撲界を超えて人々の記憶に刻まれる雷電の存在は、今なお相撲ファンの間で語り継がれています。江戸時代の力士が残したこれらの物語を通して、相撲の歴史とその奥深さを感じていただけたのではないでしょうか。

今回も、最後までお読みいただきありがとうございました。

また、次回の記事でお会いしましょう。

相撲中継ならABEMAプレミアム一択です

「序ノ口から横綱まで、全取組を観たい」「取組後すぐに見返したい」

「解説の面白さも味わいたい」——

そんな相撲ファンにとって、ABEMAプレミアムは本当にありがたい存在です。

■序ノ口から全取組を完全中継

■広告なしでストレスゼロ

■見逃した取組もすぐ再生

■幕内以外の注目力士も毎日追える

月額1,080円(税込)で、毎場所がもっと楽しくなる。

NHKだけでは物足りない、そんな方にこそぜひ使ってほしいサービスです。